Кинический случай. Вина философии и связь тоталитарных практик XX в. с традицией античности Кинический случай. Вина философии и связь тоталитарных практик XX в. с традицией античности

Произнося слово цинизм возможно никто и не догадается, что цинизм (κυνισμός) это не только, как писали советские словари, "бесстыдство, грубая откровенность, пренебрежительное отношение к общепринятым правилам нравственности" [1], но и довольно цельная философская система. Цинизм, или кинизм, как и множество учений, берет начало в Древней Греции. Сам же термин кинизм, как принято считать, происходит от слова κύων - "собака" (κυνικός - "собачий").

Поводыри кинизма были идеологами в чистом виде. И Антисфен, и Кратет считали смыслом своей жизни двигать только им присущую культуру в массы. Ни трактатов, ни декретов они потомкам не оставили, так как главным было не кинический (циничный) образ мыслей, а кинический образ жизни. Они были материалистами, правда, грубыми материалистами и не утруждали себя спорами, как софисты. Их положение, как любителей мудрости, по сравнению с диалектиками была смехотворным. Киники привлекали к себе внимания склонных к морали афинян дерзкими скандалами, поступками идущими вразрез с общепринятой логика и этикой. Чего стоят брак ("собачья свадьба") Кратета, совершенный на площади, или бочка, в которой жил Диоген. Кто мог тогда подумать, что цинизм так глубоко пустит свои корни.

Возможности кинизма отнюдь еще не исчерпаны, с его опорой на беднейшие слои населения (по сути люмпен-пролетариат), презрением к богатству и цивилизации. Киники считали естественным быть униженными и юродивыми. Они хотели быть "нагими и одинокими" ("голыми на голой земле"). Город (полис) они считали дымом, которой нужно развеять. Городская культура, по их мнению, - есть насилие над человеком. Допуская канибализм, инцест и свальных грех, киники считали, что "лучше быть животными, чем человеком".

А вот, как один из представителей кровавого режима Пол Пота [2] объяснял иностранным католическим священникам суть новой политики властей Демократической Кампучии: "Отныне, если люди хотят есть, они должны сами добывать себе пропитание на рисовых полях. Город - обитель порока. Здесь властвуют деньги и коммерция, а это оказывает на человека тлетворное влияние. Вот почему мы должны ликвидировать города". И это только часть истины. Между циниками и полпотовцами затерялось целое поле, которое обильно засевали революционеры-народники, национал-социалисты, коммунисты и анархисты.

Киники, большинство которых состояло из "деклассированных элементов", пренебрегали общепринятыми нормами поведения, выдавая за совершенство свои законы. Они добровольно принимали статус нищих. В "Продаже жизней" у Лукиана киник Диоген говорит: "Надо быть грубым и дерзким и ругать одинаковым образом и царей, и частных людей, потому, что тогда они будут смотреть на тебя с уважением и считать тебя мужественным. Твой голос пусть будет грубым, как у варвара, а речь незвучной и безыскусственной, как у собаки. Надо иметь сосредоточенное выражение и походку, соответствующую такому лицу, и вообще быть диким и во всем похожим на зверя. Стыд же, чувство приличия и умеренности должен отсутствовать; способность краснеть навсегда сотри со своего лица". [Античная литература, 1986]

От вышеизложенного не отказался бы ни один из вождей народа (демагогов), поскольку кинизм - это еще и популизм. На ум приходит революционная грубость и дерзость, как атрибут воинствующего пролетариата (комбедов).

Киник Кратет говорил о себе: "Я - гражданин темноты и бедности, они не приступны для судьбы". А Диоген учил: "Бедность сама пролагает путь к философии; то, в чем философия пытается убедить на словах, бедность заставляет осуществлять на деле". Можно сказать так: если софисты были специалистами по мудрости, то киники - специалистами по бедности.

Любовь кинических мудрецов и писателей (Антисфен, Кратет, Бион, Сотад etc.) к "сильным выражениям" имела не "орнаментальный", а даже политический смысл, отмечал исследователь кинической философии И. Нахов. Это была своеобразно выраженная приверженность к прямоте, "голой", неприкрытой правде, неограниченной свободе слова, парресии (parhesia), которую киники утверждали, так сказать, явочным порядком, не довольствуясь лицемерной, официально провозглашенной исегорией. Парресия навлекала на них гнев властей, и любовь киников к "вольному слову" нередко оканчивалась для них весьма плачевно (Исидор и Нерон). Киник присвоил себе право бросать свою правду в лицо любому - будь то тиран, демагог, правитель, император. [Нахов, 1987, с. 231-245]

По словам Антисфена, "киник не говорит, а кричит". Речи Й. Геббельса, А. Гитлера и Б. Муссолини... Разве не напоминают они голос варвара или лай? [3] Разве не сознательно они стремились быть "грубыми и безыскусственными"? Здесь сладкоголосым соловьям демократии противопоставляется скупые на красноречие, дикие и не прикрываемо наглые поборники прав нищих и голодных. Неприятные до откровения слова должны резать слух и побуждать к реакции. Примитивные до юродства одежды должны бросаться в глаза. А непредсказуемые до абсурда поступки должны пугать и в то же время очаровывать.

Другие приемы, используемые киниками - бесстыдство (andaideia) и сквернословие (айсхрология). Айсхрология - прием, к которому в полемическом запале прибегал В. Ленин. Сравните его "повесить на вонючих веревках" [4], "политическая проститутка"[5], "интеллигенция - не мозг, а говно нации" [6].

Кинизм - очарование эпатажем, парадоксом и простотой.

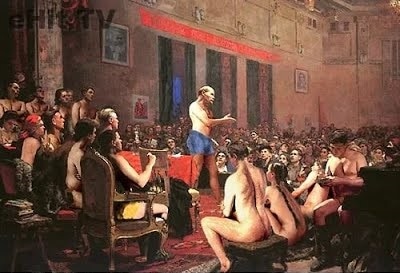

Какой может быть стыд, какое чувство приличия совместимо с диктатурой? Как не вспомнить революционной демонстрации под лозунгом "Долой стыд!"? [7] Как ни вспомнить того же Пол Пота, которой увещевал, что смех и слезы - "проявление низкого морального духа".

Как тут не умилиться Диогеном, живущим в бочке или Лениным в шалаше? Как не проникнуться благоговейным трепетом к эллину, который хочет быть варваром, к человеку, который хочет быть зверем и жить по-собачьи. Ведь они - философы, они искали духовную свободу, порывали с моральным догматизмом и предавались "хождению в народ" [8]. Все так, но "вырастит из сына свин, если сын свиненок", - говорил любимец советского народа, поэт В. Маяковский. [9] Говорил и не знал о "свиненке цинизма", затаившемся в его гимнах рабочему классу. А, узнав, сам испил чашу с ядом, подобно Сократу. Великий циник Маяковский всюду следовал киническому абсурдизму и воспеваемой грубой народности. Громогласные речи его были направлены на разрушение старых устоев. Какая простота, доходящая до неприличия, чувствуется в его рифмах, какой нескрываемый эгоизм обитает в его поэмах. В понятие Я он вкладывает образ всей советской страны. Хвала себе - это хвала и стране.

Философия отказничества и всеобщего неприятия не проходит бесследно. Она наполняет чашу ядом, приглашая испить из нее. И никого не минует чаша сия - ни Сократа, ни Ленина.

Интересно, что кинизм (Сократ считается предтечей кинизма) возник, как реакция на демократию. Поэтому многие киники, в особенности Сократ, сносились с тиранами, ставленниками олигархических кругов (кстати, критика демократии коммунистами смыкалась с ультраправыми, монархическими движениями). По слоям Ф. Достоевского, те, кто выходит из безграничной свободы, завершают бесконечным деспотизмом. [10] Деспотизм никогда себя не ограничивает, он свободен от морали и нравственности. И разум окажется непосильной ношей, ибо свобода должна быть полной и окончательной. Свобода без берегов.

Философия киников основывалась на парадоксальности мира, которая в дальнейшем выплеснулась в иррационализм. Призыв киников найти смысл жизни не в тепле и уюте - не в накоплении знаний, а в отказе от услуг цивилизации. Крайнюю позицию занял Диоген, дошедший, что называется, "до бочки". Недаром же сам Платон, ученик Сократа, называл Диогена "Сократом, сошедшим с ума". Бродяжничество Диогена, его благие потуги противопоставить себя обществу и непротивление жизненным тяготам отразилась в той или иной степени в житие и во взглядах Л. Толстого и М. Горького. [11] Их парадоксальность поведения и благоговение перед нищими, как людьми особого порядка, откликнулись бурей "переоценки ценностей" (Ф. Ницше этот лозунг παραχαράττειν τὸ νόμισμα - "перечеканивай монету" заимствовал у циников; одна из последних работ немецкого философа должна была носить подзаголовок "Переоценка всех ценностей").

По-истине, XX в. - век великих циников-практиков и циников-теоретиков. Они заткнули бы за пояс любого Сократа. Философ-филолог Ф. Ницше становится "по ту сторону добра и зла". [12] Немного позже в Германии А. Гитлер провозгласит: "Я освобождаю людей от отягощающих ограничений разума, от грязных и унижающих самоотравлений химерами, именуемыми совестью и нравственностью, и от требований свободы и личной независимости, которыми могут пользоваться лишь немногие". [Клейменов, 2013] Как это не похоже ни на христианство, ни на тиранию монархов.

Новоявленный вождь пролетариата глаголет все о том же, только менее метафорично: "Власть - народу" [13] [Ленин, 1971-1975] и следом - "Ни одно государство не может быть народным". [Ленин, 1918] Далее все тот же Ленин скажет, что его философия "не содержит ни грана морали". [14] Что это, как не великолепно удавшаяся школа кинизма. Кинизм, по признанию самих же киников, интернационален, а посему цинизм давно решил национальный вопрос. Термин "космополит" явился миру именно из обители цинизма, голося о равенстве, братстве etc. Отсюда и демагогия, что значит дословно "вождь народа". Диоген следовал правилу: "Без общины, без дома, без отечества". Пройдет время и К. Маркс скажет: "У пролетария (неимущего) нет родины", "Пролетарии всех стран соединяйтесь!" [15] Здесь чувствуется умелое сочетание кинизма как философии и демагогии как политики.

Возможно ли, чтобы Диоген, вернувшись из воображаемой эмиграции, взывал к обездоленным со своей бочки и приглашала их на штурм Акрополя? К счастью, кинизм тогда еще не смыкался с политикой настолько, чтобы позволить себе подобное. Осознай Диоген раньше свою "мелкоаристократическую сущность", глядишь и появилась бы на древней карте мира государство нового типа: народно-киническая республика или цинично-народная диктатура. Да, еще раз подтверждается слова классика марскизма-ленинизма "слишком далеки они были от народа". [16]

Киники - примитивные (можно сказать, вульгарные) материалисты, но они всегда ищут духовного спасения, очищения души. Для них важно не просто жить, а жить как-то против течения, не просто умереть, а умереть так, чтобы это возымело психическое действие на окружающих. Образ жизни киников не всем понятен, многие осуждают их, многие просто смеются. Действительно, дело не просто в их аскетичности (Диоген считал, что "презрение к наслаждению уже само по себе доставляет величайшее удовольствие"). Ведь живут себе спокойно монахи, и никто не показывает на них пальцем. А киника видно сразу, потому что он не просто отшельник, он еще и возмутитель спокойствия. Киники выражает свои стремления к добру свободой чувств, что воспринимается как распущенность и богохульство.

У графа Л. Толстого тоже была скандальная репутация: всё те же грехи Сократа были приписаны и ему. Он утверждал свою нравственность, не приемлемую церковной (он в частности считал, что "чем больше мы отдаемся красоте, тем больше мы отдаляемся от добра" [Бартов, 2008]). Не просто так В. Ленин назвал его "зеркалом русской революции", "помещиком, юродствующим во Христе", "истасканным , истеричным хлюпиком, который, публично бия себя в грудь, говорит "я скверный, я гадкий, но я занимаюсь нравственным самоусовершенствованием". [Ленин, 1908] [17] Он - смутьян и бродяга, как и другой кликун революции, ее Буревестник М. Горький. Он, как и Толстой, нес разрушения. Подобное Ницше [18], он ставит волю выше разума: "Безумство храбрых - вот мудрость жизни" (в "Песне о Соколе", 1895 г.) Сколько упоения в безумии ради победы,сколько презрения и высокомерия к тем, кто хочет просто жить, кто не хочет подвигов.

У Горького находим отрицание милосердия и жалости к ближнему. В его пьесе "На дне", где главные герои сплошь воры, пьяницы, проститутки, нищие и чернорабочие, прослеживается мысль, что жалость убивает. Один из героев, нетрезвый Сатин говорит: "Всё - в человеке, всё для человека! Существует только человек, все же остальное - дело его рук и его мозга! Чело-век! Это - великолепно! Это звучит... гордо! Че-ло-век! Надо уважать человека! Не жалеть... не унижать его жалостью... уважать надо!" Можно заметить, эта риторика вполне логично вписывается в концепцию Ф. Ницше о "сверхчеловеке" и даже в коммунистическую, радикальную риторику Пол Пота: "Общество, которое олицетворяет кампучийский народ должно быть здоровым и крепким. Милосердие - это преступление". [Шевелев, 1998]

Горький чувствует свою разрушительную силу и истинно по кинически восклицает: "Пусть сильнее грянет буря" (в "Песне о Буревестнике", 1901 г.). Великое исступление свободы доходит до безумия камикадзе. Кстати, kami-kadze - это по-японски "божественный ветер". Но в нашем сознании камикадзе - это пылающий самолет с человеком во чреве, который топит американские корабли. Камикадзе - это самоубийца. Как охотно человек расстается с ограничениями, которые накладывались на него жизнью. Как быстро можно лишить его ума, объявив свободным. Свободным от всего и от всех и ничем более не связанным.

Отрицание государства - неизбежный вывод кинизма оказался удивительно живуч. Действительно, ведь если государство существует, то из этого можно заключить, что оно непременно должно рухнуть. Примеров тому достаточно. Взять хотя бы Вавилон. Грешный Вавилон времен царя Навуходоносора. И анархисты - рьяные поклонники пророка Даниила уже силятся прочесть грозные буквы, начертанные невидимым перстом: "Исчислен , исчислен, взвешен и разделен". Это - своего рода некролог разнузданному и погрязшему в грехах государству. Даже ни какому-то отдельно взятому государству, а государству, как общественному устройству. "Исчислено царство и положен конец ему; взвешено на весах и найдено очень легким; разделено царство твое и отдано другим" (Дан. 5:26-28). Вот один из вольных переводов учения анархизма. Наряду с коммунизмом анархизм предстает уже не как странный отшельник-доброхот, а как безжалостный пророк. Анархизм предрекает разрушение государства путем отмены политической власти. То есть добивается паралича государства. И здесь обнаруживается уже знакомое прежде лицо цинизма, как философии. Теоретически анархизму чужды война и классовая борьба. И это не удивительно, ибо армия и беспорядок несовместимы. Стихийность, добровольность, свобода - все это, однако, порождает насилие. Достаточно вспомнить батьку Махно, о зверствах которого газеты революционного времени публиковали леденящие душу рассказы. Начав с пропаганды безвластия и отпора большевистским советам, "крестьянская республика" анархиста Н. Махно постепенно переродилась в бюрократию, произвол и самодурство. [Почему анархизм..., 2013]

Опасность любой философии заключается в единении с государственной политикой. И даже такой антигосударственный феномен как анархизм, надо полагать, вполне мог бы стать чисто государственной идеологией. Это очень просто. Достаточно ввести переходный период или заменить старое отживающее государство новом и светлым и торжественно присвоить ему почетное название "община". Поддерживая движения, в понятие которых не укладывается государство, власть рискует остаться один на один с народом, лишившемся дома. А народ - это война (народ всегда хочет войны, не хочет ее только каждый в отдельности человек). И как бы эти движения не назывались - коммунизм, социализм, анархизм, фашизм, нацизм - все они глубоко циничны (киничны) по своей сути. Все они - одного поля ягоды. Вот что пишет о киниках в своем произведении "Беглые рабы" греческий философ Лукиан: "Хотя ни малейшего рвения они не проявляют в подражании лучшим чертам собачьей породы - бдительности, привязанности к дому и хозяину, способности помнить добро, - зато собачий лай, прожорливость, льстивое вилянье перед подачкой и прыжки вокруг накрытого стола - всё это они усвоили в точности, не пожалев трудов". [Античная литература, 1986]

Цинизму легко научиться. Достаточно лишь говорить все, как есть без стеснения, рассуждать о правде и справедливости. Но не более, чем говорить и рассуждать. Любое полезное действие - смерти подобно. Важно лишь, как замечал французский драматург П. де Бомарше, "делать вид, что знаешь о том, чего не знает никто и не замечать того, что видно всем". Кинизм - искусство слова и позы. Слово, которое содержит не мудрость, а сухую научность. Слово которое создается не "для", а "против" чего-либо. Кинизм - это оппозиция государственной идеологии.

Быть политиком и не быть циником - это все равно, что быть католиком и ни разу не побывать в Риме. Ущербность кинизма заключается в том, что он проповедует ту же двойную мораль, только с обратным знаком. Отсюда и антикультура, и атеизм, и анархизм, и еще многое другое. Бунтарство, как проявление собственной самобытности, является скорее отражением высшего эгоизма, чем гуманизма, интернационализма и прочего революционного пафоса. Кинизм живет на грязных площадях и великолепных трибунах. Великие демагогии - истинные вождя народа, но их безбрежная любовь к своей пастве заканчивается убийством. Равноправие не может существовать рядом со свободой. Не только потому, что свобода не умеет шагать строем, но и потому, что равноправие, как правило, достигается за счет гильотины.

Если бы древние греки заколотили бочку, где жил Диоген, и сбросили ее, как в пушкинской "Сказке о царе Салтане" в сине море... Не пристала бы тогда эта бочка к русским берегам тихого городка Симбирска? Но бочка Диогена отправилась по другому историческому пути, у нее свое дао...

Кинизм - это шутовство, где в процессе игрищ народ, как бы принимает нарочитых скоморохов всерьез. Кинизм полюбился народу потому, что он веселит их. Что может быть опаснее умного шута, который обнажая мерзость, вызывает смех одобрения? Который сегодня говорит одно, а завтра - другое, и никто не сможет осудить его за это, ибо все ждут с нетерпением, когда он после завтра скажет третье. Цинизм - это кощунство, наделенное любовью к слову, это - глумление, выраженное философией, это - свобода, обреченная на разнузданность. Что может быть хуже добра, призывающего к слепоте, когда на бесовских гуслях звучит гимн гордыни? Когда рушатся границы и нет ничего кроме движения...

Кинизм, оправдавший Иуду и приговоривший к смерти праведника, не есть зло, а есть всего лишь отражением многосложного и противоречивого мира. Однако наличие противоречий не дает право на смертельную схватку между ними. Цинизм - это всего лишь движение по лабиринту жизни. Но в этом лабиринте цинизма прячется Минотавр, имя которому - смерть.

Философия цинизма, пожалуй, первая поставила вровень глупость и ум, по сути дела, отождествила их. Мало обучиться уму-разуму, необходимо еще овладеть искусством глупости. Главное - глупая речь не должно быть пустым звуком, она должна быть представлением с всевозможными трюками и фейерверками. Глупость, которая должна озадачить мудрецов и повергнуть в изумление разношерстную публику. Глупость должна быть глубоко философична и, по возможности, научна. Она должна быть доступна пониманию простого человека, иначе народ не поймет. Все не так просто, как кажется на первый взгляд. Где грань между смелостью, полетом фантазии, глупостью и ученостью? Сколько было смелых протестов, выраженных в форме глупости, сколько было ученых, незаслуженно обвиненных в слабоумии. В этом весь цинизм, в этом холодная усмешка шута, кривляющего царя. Мир терпит глупость, и никто не говорит, что он от этого сойдем с ума; мир терпит и разных ученых, но навряд ли он от этого поумнел. Кругом видны старые грехи, старые ошибки, и нет ничего нового и слава богу.

Цинизм начинается с театра, где актеры делают вид, что несут правду зрителю, и те верят им. Хотя и понимают, что это ложь. Любая трагедия, развернувшаяся на сцене, - это всего лишь отличный фарс. Цинизм, кажется, объял весь мир, просочился во все его сферы. Сама природа превращается в циника. Вся жизнь становится преднамеренной игрой. Обман произрастает на благодатной почве человеческих чувств. Чувство жалости, чувство стыда etc., словно тысяча черных кошек перебежали дорогу свершению справедливости. Чувство жалости к бедным породило коммунистическое движение, чувство стыда расцвело неистовым национализмом. И все эти явления глубоко циничны по своим причинам возникновения. Отъявленная революционность и возбуждения чувства никогда не приводили к справедливости.

Революционеры не могут удержаться на грани разумного, и в один миг они сходят с ума, как поезд сходит с рельс. Они перестают быть просто людьми, они становятся людьми совсем другого порядка. Изменяется их голос, их манеры. Они не понимают, что зернами нельзя накормить, если они свинцовые и вылетают из дула пистолета.

Странная привязанность к собачьей породе, подмеченная еще Лукианом, у киников проявляется столь явно, что об этом нельзя умолчать. Деметрий Фалерский писал, что "весь род кинический напоминает собаку, которая ласкается, но может укусить"... Неистовый критик В. Белинский с некоторым самодовольство говорил о себе в письме 1847 года В. Боткину: "Природа осудила меня лаять собакою и выть шакалом". [Белинский, 1956] В его словах не слышно боли и горечи. Еще бы, он говорит, как о единственном своем достоинстве среди тьмы унижений - о способности лаять. [19] Это более заметно, это более дерзко и "что бы вы ни сказали, я все равно с вами не соглашусь" (А. Герцен в своей книге "Былое и думы" цитирует эту фразу Белинского). Вот она, пугающая открытость. Здесь кажутся равнозначными жестокая правда и правдивая жестокость. И нет места доброте, ибо нет самого места.

Многозначителен и тот факт, что как бы пособником цинизма является плебс. Речь того же Белинского звенит от негодования, когда он говорит об унижении народном, о его забитости и задавленности. Все хотят блага народного - и бездельник царь, и бездельник революционер. Но что движет этими радетелями за народ, покосившимися подмять под себя и власть, и царя? Когда-то Н. Чернышевский написал: "Я не могу отказаться от этого образа мыслей потому, что он лежит в моем характере, ожесточенном и недовольном ничем, что я вижу кругом себя". [Чернышевский, 1939] Сравните высказывание Диогена: "Вы не можете жить со мной вместе из-за страха перед болью, которую я причиняю".

Чернышевский и цинизм... Это великолепно. Великолепно не потому, что звучит кощунственно для революционеров-разночинцев, а потому, что сам цинизм не может не вызывать великолепия. С каким пафосом звучат слова Чернышевского, что он не приемлет ничего из того, что видит вокруг себя. Как ожесточенна душа его. И сердце воет одиноким зверем, и уста его твердят о братстве и любви, о светлом будущем. В чем упрекнуть его, если он несет свет? Но яркий свет раздражает, как раздражает книга о здоровой и вкусной пище в голодный год. Неприятие мира с его законами - удел киников. Чернышевский наивен в своей простоте, которая под стать воровству. Он всего лишь бедный, униженный каторжанин, оскверненный эстет, решающийся на взрыв золотого храма. Он - утонченная месть за несложившуюся жизнь. Не месть ли движет бунтом и разбоем? Не месть ли облагает себя наукой и поэзией, чтобы затем вторгнуться в пределы сознания? Не месть ли поджигает дворец, чтобы все увидели в свете пожара убогость мира?

Один из персонажей М. Горького в пьесе "Егор Булычов и другие" произносит довольно-таки примечательные фразы, например: "Мне - развращать хочется, мстить. За то, что я - рыжая, за то, что отец болен... за всё! Вот когда начнется революция, я развернусь!" [Горький, 1990] Вот он - революционный разврат и месть за свои же пороки. Вот она - воля к власти посредством ее отрицания. Когда всходят на гору при помощи самой горы, когда убивают человека при помощи самой жертвы. И это называется вероломство, это уже песнь о вещем Иуде, это убийство Единорога невинной девой.

И придут нескончаемые толпы, и заполнят площади, и будут внимать каждому слову, каждому жесту. Там будет много сказано о философии, но никто не обмолвится о наказании...

Лукиан в своих трудах отмечает, что киники во многом уподоблялись собаке. Как не вспомнить повесть М. Булгакова "Собачье сердце", где совмещение песьей породы с человеческой приводит к катастрофе. Собака в истории играет значимую роль, и вместе с тем та же собака является атрибутом чего-то недостойного и неприличного, особенно когда ее сравнивают с человеком. Можно сказать, что цинизм - это собачья порода со всеми противоречиями. Цинизм охватил собой одновременно верность и предательство, ласку и холодный оскал, воинствующий лай и рабское скуление. Кто не восхищался цинизмом, кто не изумлялся его опереточным действом? Всё должно шокировать, всё должно будить восторг и безумное влечение. Можно подняться на броневик и оттуда изливать свой гнев. Можно подняться на мавзолей и там совокупляться с идеями великого вождя. Чудо цинизма заключенному в подражании, в устранении собственного Я. Циник играет цветом своего лица, тембром своего голоса, его речи скудны и однобоки, и если бы не все эти декорации типа броневика или диогеновской бочки, они бы остались незамеченными.

Мысли циника просто примитивны, но они наряжены в Откровение. Другими словами, эти мысли преподносятся, как высшее достижение человеческого разума, как самые научные и самые понятные. Должно создаваться впечатление мощи простого, ничем не примечательного слова, сходное с афоризмом из басни И. Крылова: "Ай, Моська, знать она сильна, что лает на Слона". И действительно, атакующее положение шавки Моськи со звуковым подкреплением кажется более предпочтительным, чем полное безразличие слона.

Цинизм - это борьба за правду и справедливость. Каждый циник не забудет сказать, что он устал от лжи, в которой погряз наш мир. Он изгоняет ложь и говорит только правду, которая в его устах становится пугающим чудовищем. Циник любит рассуждать о полезности, но и она превращается в отвращение.

Если бы у Диогена была возможность выбрать любимый цвет, он без сомнения выбрал бы красный. Не потому, что это - цвет крови и не потому, что это цвет зрелости. Всё намного проще: красный цвет вызывает тошноту, он противен природе человеческой и посему он должен стать протестом, а значит и любимым. Кажется странным, что красный цвет стал символом революции, ведь он знаменует кровь (по крайней мере, такое мнение было среди восставших рабочих). [Поцелуев, 1987] Кровь, которая в худшем случае должна вызвать омерзение и в лучшем - скорбь, становится символом новой веры. Этот символ несут по праздникам, цветом сего символа окрашивают столичные стены. Цвет скорби становится цветом радости, подобно тому, как мавзолей с мумией Ленина становится праздничной трибуной. Вспомним, что и крест, на котором распяли Христа (орудие убийства сына божьего), впоследствии станет символом христианства. Любое преступление философично, оно наполнено своим смыслом. Любое преступление - это месть. Напротив же, всякое наказание лишено смысла, однако, если оно не условное, то это та же месть. Наказание бессмысленно, когда оно совершается человеком, таким же человеком, как и тот, кто преступил закон. Наказание всегда подразумевало Бога, как справедливого судью. И поэтому философия -это не только преступление, но и наказание. Наказание, которое не может быть добрым.

Как богат цинизм своими философическими высказываниями, корни которых - в человеческой психике. Цинизм - голос обезумевшего искателя правды в этом сумасшедшем мире. Любое слово звучит цинично, когда ему предрешено осуждение. Осуждение, как последняя капля, переполняющая море. Где найти человека, не говорящего об откровенности грубо и о законе - с пренебрежением? А значит нельзя уловить искушения цинизмом в опостылевшей повседневности. Цинизм является по сей день самой большой философией, ибо он может быть отнесен к любой идеологии, к любому нравоучению. И смысл его -глумление и насмешка. Злобная сатира - всё та же философия, насквозь пропитанная цинизмом. Смеющийся Сократ и смеющийся Диоген. Как это привычно, как это естественно, ибо они возвышенное изображали как неизменное. После этого не кажутся странными неуклюжие шутки Гитлера, вызывающие дикий смех, полный ярости и озлобления. И заразительный, почти детский смех Ленина звучит по истине зловеще. В этом переливе "серебряного колокольчика" кроется лязг тюремных засовов. [20]

Ох, уж эти обличители пороков и нравственных устоев. Кто не порывался высмеять жизненный уклад в царской России? Н. Чернышевский, Н. Добролюбов, М. Салтыков-Щедрин... Все они дули в одну дуду, все они прибегали к одному верному способу в осуждении мира. Они хотели убить зло смехом, но смех не убивает. Смех приносит с собой боль, смех приводит к самоуничтожению.

Сатирики были ближе к язычеству, чем к христианству. Ведь смех - явление сугубо народное и в элитарных кругах он считается неприличным (например, у бабуинов демонстрация зубов по типу "зевания" означает угрожающий жест). Пожалуй, лишь один сатирик попытался обратиться к христианству. Это был Гоголь. Он создает гротескные образы и сюжеты, его творчество - удивительное переплетение чертей и церквей, язвительного сарказма и набожный проповеди. Под конец жизни Гоголь кинулся в объятия монахов, но был не понят и не принят. Гоголь забыл, почему не смеялся Христос... [21] Как-то патриарх коммунизма К. Маркс сказал что, смеясь, человечество расстается со своим темным прошлым. [22] Не намекал ли он на то, что, встречаясь со своим "светлым будущим", человечество будет проливать горькие слезы. И это плата за смех. И сумасшествие Гоголя не тому ли пример?

Внимая Гоголю, не избавляешься от мысли, что его устами смеется, если не сам Сатана, то один из его демонических подручных. [23] Его смех - слишком ядовитая краска, чтобы ею рисовать жизнь. И в тоже время удивляет неожиданная набожность Гоголя. Под конец жизни он предстает томным монахом, прикусившим язык. Он больше не пишет ядовитые карикатуры и не смеется над пороком. Сия метаморфоза, - пожалуй, единственная в своем роде. Гоголь стоит особняком в отечественной литературе, у него нет учеников и подражателей. Понятное дело, ведь он наделил черта правом голоса, на что не решился даже задира А. Пушкин.

Смех уродует лицо, оставляя на нем след, подобный шраму или клейму. Гоголь превратил смех в цепного пса, который забавляет, пока он на цепи. Укусы его не могут принести исцеления, и судьба трагикомичного Гоголя тому пример. Похожая судьба постигает и дионисийствующего Ф. Ницше. Он тоже подвергнет общество суду, "переоценке ценностей". Ему тоже будут мерещится черти и их укусы приведут его к сумасшествию... Великий насмешник, великий циник, великий шут.

Цинизм (как философия) создавался в первую очередь "для народа и во имя народа", в период потрясений, поражений и катастроф. Цинизм не создает утопий благостных и прекрасных, а наоборот сводит всю жизнь к страданиям и лишениям. В этом данная философия перекликается с дзэн-буддизмом, учение которого покоится на алогизмах, на презрении к книгам и книжной учености. Непредсказуемость мысли и действий хороша, когда это просто философия, не затрагивающая сферы политической борьбы. Когда же такой философии становится тесно в узких рамках поэзии, и она вылетает на свободу, - мысли становятся шальной пулей. Кто будет ее жертвой уже неважно. Понятия жизни и смерти становится тенью на ярко выраженном фоне сильного духа. Как писал исследователь кинизма Н. Суворов, "процесс переоценки ценностей - опасное занятие, требующее крепкого душевного здоровья и сильного импульса к продуктивному творчеству, в противном случае способное привести к скептической пассивности". [Суворов, 2004, с. 232-235] [24]

В свою очередь, дзэн-будизм испытал существенное влияние со стороны даосизма. Основатель учения о Дао, китайский философ Лао-цзы - это по сути китайский Диоген, только, может быть, более удачливый и более последовательный.

Лао-цзы создал собственное учение о закономерности развития и изменения вещей. Формально оно считалась некой разновидностью материализма, но по сути было полно абсурда и следовало правилам алогизма. Точнее, вообще не следовало никаким правилам и логическим законам. Расплывчатость и неясность - один из немногих идеалов Лао-цзы (за это противник даосизма Конфуций называл своего конкурента "учителем рода Хаоса"). Его философии присуща какая-то возвышенная незавершенность. Чертя квадрат, он обозначает всего один угол, предоставляя зрителям право дорисовать три других собственным воображением. "О туманное! О неясное! В нем заключены образы. О неясное! О туманное! В нем заключены вещи. О бездонное! В нем заключены семена". [Лао-цзы, 1992] Следят за непредсказуемой мыслью Лао-цзы, приходишь к выводу, что его философия - это утонченный цинизм. Если Диоген пренебрегал книжным словом, то Лао-цзы предпочитал о многом умалчивать. "Прислушайся только к голосу сосен и кедров, когда стихнет ветер" (Рёнан). [Померанц, 1989]

Здесь чувствуется огромное влияние буддийского непротивления и невмешательства, недеяния и молчания. "Имя, которое может быть названо, не есть вечное имя". Учитель Лао читал порочным любое проявление цивилизации. Он считал, что "справедливость государства служит ошейнику". В запале отречения от всех порождений города, даосы отрекались и от религии. Но впоследствии даосизм все-таки превратился в религию со своей иерархией, храмами и культами. Даосы не принимали террор, однако именно это учение стало идеологией крестьянской войны которая потрясла китайскую империю. Лао-цзы давал советы, но не принуждал их выполнять. Он говорил о пороке, но не призывал к уничтожению его. Он раздувал в печи огонь, плотно закрывая трубу для его выхода наружу. И наступил взрыв.

Что же советовала Лао-цзы?

"Пусть государство будет маленьким, а население редким. Если в государстве имеются различные орудия, не надо их использовать. Пусть люди до конца своей жизни не уходят далеко от своих мест. Если в государстве имеются лодки и колесницы, не надо их употреблять. Даже если имеются воины, не надо их выставлять... Пусть соседние государства смотрят друг на друга, слушают друг у друга пение петухов и лай собак, а люди до самой смерти не посещают друг друга". [Лао-цзы, 1972]

Философия для каждого - благо, но философия для всех - это преступление. Возврат к первичному состоянию, отказ от цивилизации. [E] Эта утопия оказалось слишком заразной. Ею болели и Пол Пот, и К. Маркс, и Ж.-Ж. Руссо. Но все гении революции забыли, кажется, одну вещь. Помимо исхода из града человеческого Лао-цзы проповедовал о скрытом голосе природы. Молитву учителя могла спокойно заменить песнь соловья, а его ответом могло быть многозначное, полное скрытых смыслов, "я не знаю", а иногда и удар бамбуковой палкой по голове... для просветления. Чтобы ученик не задерживался в медитации.

Лао-цзы извлекал из тумана нагромождение смысла. Но Европу раздражали туманы. Европа глохла, если она пребывала в молчании. Нужна была ясность и конкретность. Как говорил большевик Л. Каганович, "всякая случайность должна иметь свою имя, отчество и фамилию". Не отсюда ли берет свои истоки жестокость. Ведь утонченный в простоте Лао-цзы явно связывал насилие и конкретность однозначного ответа. Простота Лао-цзы и простота европейских реалистов - две разные вещи. Ибо простота для даосов -это умышленная незавершенность, всего лишь отправной пункт блуждающей мысли. Европа же в простоте увидела свою конечную цель.

Есть одна замечательное притча-апокриф об Иисусе и мертвой собаке. Сюжет ее прост до примитивизма, но парадоксальность подтекста побуждают видеть в ней нечто большее.

Проходя мимо мертвой собаки ученики Иисуса с отвращением отвернулись. Учитель же сказал: "Зубы ее белее жемчуга". [25]

Cлова Иисуса звучат неким упреком и в то же время, пожалуй, нельзя найти притчу печальнее, чем эта. Мертвая собака таит в себе какой-то скрытый смысл. Это своего рода символ, знамение. Иисус усматривает в смерти сокровище. Это сокровище - зубы собаки. Их белизна восхищает, возможно и пугает учителя. В этой несовершенной на первый взгляд притче заложена мощная идея и целый веер смыслов, интерпретировать которые можно бесконечно. Нигде более такая сила не передается столь простым изложением.

Что общего между этим апокрифом и философией кинизма (цинизма)? Как мне кажется притча о мертвой собаке наиболее полно передает трагизм кинического мировоззрения: у мертвой собаки зубы белее жемчуга. Цинизм тоже достоин восхищения, но это восхищение - всего лишь зубами мертвой собаки. Причем они такие острые, как и при жизни.

В притче смерть собаки метафорична и является предупреждением. Иисус не проходит мимо. Он останавливается (сознательно входя в противоречие со своими брезгливыми учениками), чтобы еще раз указать на амбивалентность восхищения и омерзения.

Цинизм еще раз напомнил о себе как о философии. Он еще раз поднял вопрос о философии и наказании. Не является ли философия музой цинизма, его вдохновением? Упоминаемый ранее Лукиан из Самосаты для себя нашел ответ на сей вопрос:

"Если когда-нибудь в будущем, идя по дороге, я встречусь вопреки моему желанию с философом, я буду сворачивать в сторону и сторониться его, как обходят бешеных собак". [Античная литература, 1986]

Полностью материал можно прочесть здесь |